|

Extraits du journal de Harry Morgan 2011

JOURNAL 2011. - Biographie des livres d'occasion. - Le roman de mœurs rustiques. - Une allégorie de la bassesse. - Le Bas Monde. - Les Conférences de Carême sur France Culture. - La série des S. Trinian's. - Réflexions sur la petitesse d'âme. - La peur de la damnation. - L'anniversaire d'Elizabeth II. - Une Cène de Ghirlandaio. - La séparation de l'Église et de l'État. - Nous nous intéressons à nos doubles. - La New Grub Street moderne. - Un vilain coco. - Bernanos et le roman français. - Triomphe de l'eugénisme. - Assoupissement et sens spatial. - The Heart of the Matter. - Brideshead Revisited. - Mariage mystique de Sainte Catherine d'Alexandrie du Corrège. - L'internaute de Bischheim. - Against the Day (2006) de Thomas Pynchon

1er janvier. — Nouvel an sous la neige. J’ai pour frapper mon champagne une campagne entière.

2 janvier. — Pour le Bas-Monde : Le Vieux de la montagne.

M. Nap s’adore lui-même.

3 janvier. — La vie des livres. — Au lieu de se contenter d’indication de bibliophilie, les libraires d'ancien seraient mieux avisés de donner la biographie des livres qu’ils vendent. Ce pulp magazine (Astounding Stories novembre 1931) a vécu au fond d’une armoire de 1932 à 1952. À partir de cette date, il a séjourné sur une étagère, dans un garage, dans le voisinage dangereux d’un pot de peinture, avant d’intégrer la réserve d’une librairie d’ancien en 1963, puis d’être repris, au milieu d’un lot, par un libraire spécialisé dans la littérature de genre, en 1985. Acheté par un collectionneur en 1986, il fut revendu au même libraire par le fils du collectionneur en 2005. Remis en vente sur la Toile, il fut finalement acquis fin 2010 par M. Harry Morgan, qui se l’offrait pour Noël.

14 janvier. — Lu La Mare au diable. C’est très court, raison principale, je crois, pour laquelle on le faisait lire aux collégiens quand j’étais moi-même collégien. Une sorte de proto-George Eliot, mais qui serait, à la différence de cette dernière, parfaitement idiote.

Cela m’a fait réfléchir aux romans préhistoriques de Rosny, qui se rattachent au fond à ce roman de mœurs rustiques. C’est précisément pourquoi il s’agit de romans de l’école naturaliste et pourquoi ils sont écrits dans le style ouvragé des Goncourt.

Lu dans Témoignage Chrétien sous la plume de Philippe Clanché : « Le lièvre avait été soulevé par Christine Boutin le 23 décembre. Mais la France était alors sous la neige et le soufflet médiatique n'a jamais pris. »

Comment un journaliste de profession peut-il écrire aussi mal ? Ce n’est pas seulement que les métaphores soient mêlées (un soufflé « retombe », il ne « prend » pas). L’auteur ne comprend tout simplement plus la langue qu’il écrit, d’où ce soufflet à la place d’un soufflé, d’où la confusion entre soulever et lever un lièvre (mais l’expression s’est figée et je crois qu’on dit parfois soulever un lièvre).

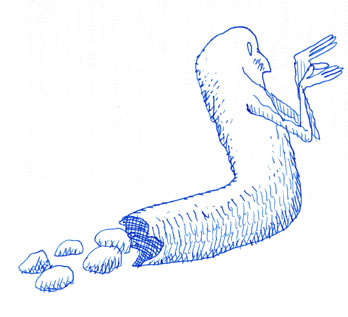

17 février. — Une pizza au fromage et au saumon est cause d’une indigestion. J’ai donc, comme l’amateur de Welsh rarebit dans la bande dessinée de Winsor McCay, passé ma nuit à faire des cauchemars. Le dernier, qui me réveille, est une image allégorique. La bassesse (ou une divinité, probablement mâle, qui s’appelle Bâssess) se présente comme une sorte de serpent, se tenant debout à son extrémité, fait en merde, et qui perd derrière lui la fin de son anatomie, comme un lézard perd sa queue.

27 février. — [Le Bas Monde]. — La situation choréenne s’est dégradée. On est à deux doigts de la guerre nucléaire. Pour éviter le pire, et pour sortir les Choréens de leur enfer, le bloc occidental décrète, à l’initiative d’un stratège malin, que les Choréens ont gagné. Aussitôt, tout se dénoue. Le dictateur lui-même, avant de mourir de sa belle mort, annonce que, la conquête du monde étant achevé, la Chorée est désormais ouverte sur l’extérieur. Tout le monde prend bien soin de conserver la fiction auprès des Choréens. « Hein, maintenant que vous avez conquis le monde », leur dit-on en leur tendant les sacs de riz.

Et puis, à la fin d’un banquet bien arrosé, réunissant diplomates occidentaux et élites choréennes, comme le maître de cérémonies, pour la forme, veut porter un dernier toast « à nos vainqueurs », un tout petit Choréen, obscur satrape de quelque province perdue, un peu gêné, glisse à son voisin : « Vous savez, les histoires du camarade Douche, nous, on n’y a jamais vraiment cru. »

13 mars. — Je me dispose, comme je l'ai fait toute ma vie d'adulte, à écouter sur France Culture la première des Conférence de Carême données à Notre-Dame. Stupéfaction. La radiodiffusion de la Conférence a été supprimée purement et simplement. Il est seulement possible d'écouter ou de télécharger (à partir de dix-huit heures) la baladodiffusion de la Conférence à partir du site de France Culture sur la Toile. Et ce comble d'indignité : comme l'archevêque de Paris, le cardinal Vingt-Trois, a très vivement protesté, la chaîne, adding insult to injury, a décidé finalement de radiodiffuser tout de même la conférence... à minuit.

Ces Conférences de Carême, lancées en 1835, sont associées au nom de Lacordaire. Radiodiffusées sur Radio Paris dès 1927, elles étaient depuis 1946 retransmises dans tout le pays par la Radiodiffusion française. Ces dernières années, elles associaient un penseur laïc (par exemple Marcel Gauchet, Julia Kristeva, Pierre Manent) et un théologien, et étaient suivies d'un débat. L'annulation de leur radiodiffusion sur la chaîne précisément qui, dans son intitulé même, se donne pour tâche de diffuser la culture nationale, est un coup porté contre la pensée française, contre la tradition catholique, contre l'histoire intellectuelle et contre l'histoire spirituelle de ce pays.

Cette mauvaise action est le fait du nouveau directeur de France Culture, Olivier Poivre, auteur d'une "biographie" de Jules Verne que le vernien que je suis s'est dispensé de lire, et frère de Patrick Poivre, qui est, paraît-il, bien connu des imbéciles qui ont la télévision, parce qu'il y présente, ou qu'il y présentait, je ne sais quel journal télévisé depuis je ne sais quand.

D'après La Croix, Olivier Poivre aurait expliqué à Mgr Vingt-Trois qu'il ne pouvait plus diffuser les Conférences parce que (c'est le cardinal qui résume ce qu'on lui a dit) "France Culture serait dans l’obligation de retransmettre les Conférences musulmanes ou bouddhistes". Avec son humour habituel, le prélat a répondu que nous ne sachons pas que les musulmans et les bouddhistes eussent leur Lacordaire et leurs Conférences. Mais décidément, précieux musulmans ! Quand on ne nous explique pas qu'ils sont "aussi français que nous", et qu'il convient par conséquent, pour qu'ils se sentent bien dans leur nouveau pays, de construire des mosquées partout, de voiler les femmes et d'établir le califat, on nous les désigne par des œillades insistantes, on nous informe à mots couverts qu'ils sont terriblement revendicatifs, et on insinue qu'il nous faut cacher notre catholicisme de peur d'exciter leur jalousie. Quand on n'islamise pas le pays à tous crins, on le décatholicise. C'est toujours autant de gagné pour la bêtise, le préjugé et la haine.

16 avril. — Vu la série des S. Trinian’s, comédies britanniques loufoques inspirées des cartoons de Ronald Searle sur un pensionnat entièrement peuplé de petites furies homicides. Tout en m’amusant beaucoup, je m’aperçois que je ris un peu jaune, car ce qui nous est présenté comme le comble du burlesque — dans Blue Murder at S. Trinian’s (1957), la police puis l’armée sont successivement convoquées pour tâcher de policer les mœurs des jeunes pensionnaires de la public school, et échouent l’une après l’autre — est aujourd’hui, dans l’Europe entière, une réalité banale.

D’après des statistiques publiées par le Guardian, un quart des enseignants britanniques s’est déjà trouvé face à des élèves violents, un enseignant sur dix a déjà été blessé par ses élèves, quatre enseignants sur dix ont consulté leur médecin au cours des 12 derniers mois pour un problème de stress, un quart des enseignants présente des symptômes tels que dépression, insomnie ou hypertension. Un cinquième présente un problème d’alcool. Témoigne éloquemment de la dégradation de la situation scolaire britannique le cas de cet enseignant, Peter Harvey, qui, poussé au comble de la fureur par un monôme orchestré par sa classe, fracassa le crâne de l’un de ses élèves à l’aide de haltères, en hurlant « crève, crève, crève », et qui fut acquitté triomphalement par un honnête jury anglais après qu’il apparut que la principale occupation des élèves consistait à provoquer leurs professeurs jusqu’à ce qu’ils perdissent leurs moyens, puis à les filmer à l’aide de leurs téléphones portables, et à faire circuler ensuite sur les réseaux sociaux les images si amusantes de Mr Green écarlate et vociférant ou de Mrs Brown sanglotant de rage. Après l’affaire Harvey, les syndicats d’enseignants britanniques émirent le vœu que les professeurs fussent à l’avenir mieux protégés contre leurs élèves, une demande qui paraît sortie tout droit d’un scénario de S. Trinian’s.

La situation est similaire en France, et il n’est plus question, compte tenu de la violence endémique qui sévit dans nos collèges et nos lycées, que de bureaux de police à l’intérieur des établissements scolaires, de centres éducatifs fermés, de centres éducatifs renforcés, d’établissements militarisés pour jeunes à la dérive, etc. Notre système scolaire présente donc lui aussi une ressemblance suspecte avec les cartoons de Ronald Searle. Il semble avoir été conçu par un humoriste — ou par ses personnages, c’est-à-dire par des crétins.

17 avril. — Les bien-pensants, les faux gentils, quand, et au moyen de quels sophismes ont-ils franchi la limite au-delà de laquelle, croyant défendre l’opprimé, ils justifient le scélérat, et, croyant pratiquer la compassion, ils légitiment la violence ? Condamner un innocent, c’est commettre une injustice. Mais soutenir qu’un criminel est innocent, c’est commettre une autre injustice, qui n’est pas la moins grave. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal », écrit le prophète (Isaie, 4, 5).

Le rétablissement des criminels dans leurs prérogatives de criminels, c’était précisément la base du système concentrationnaire nazi, où les kapos étaient choisis dans les « droits communs » et avaient droit de vie et de mort sur les déportés, le « bizutage » des arrivants consistant à prendre l’un d’eux au hasard et à le battre à mort, devant les autres, pour montrer comment les choses marchaient. Cette image du kapo, elle me revient chaque fois que je lis dans la presse que des juges idéologues ont remis en liberté un petit malfrat arabe ou noir, voleur et tabasseur, à chaque fois que les groupes de pression abolitionnistes exigent la libération d’un assassin.

Le pseudo-Aristote (Des Vertus et des vices), si apprécié par notre Moyen-Âge, notait ceci sur la petitesse d’âme : « La petitesse d'âme fait (...) qu'on est plein d'un sot orgueil au milieu des honneurs ; qu'on s'exalte pour la moindre prospérité ; qu'on ne sait pas supporter le plus léger mécompte de vanité ; qu'on prend le moindre échec pour un désastre et une ruine, qu'on se plaint de tout, et qu'on ne sait rien endurer. L'homme à petite âme appellera du nom d'outrage et d'affront, la plus mince négligence qui sera commise à son égard, et qui ne viendra que d'ignorance ou d'oubli. La petitesse d'âme est toujours accompagnée de la timidité du langage, de la manie de se plaindre, de la défiance qui n'espère jamais, et de la bassesse qui dégrade les cœurs. »

On a là un parfait résumé de la doctrine des bien-pensants, cette pensée du ressentiment et de la réclamation. Et en vérité, cette doctrine où le criminel prend le pas sur la victime, c’est bien celle des vices changés en vertus.

19 avril. — Depuis quelques années, récréation nocturne consistant à écouter de la musique sur des sites de streaming, le plus souvent de la musique religieuse (par exemple les hymnes gallois qu’on entend dans How Green Was My Valley de John Ford), de vieux airs d’opéra, du music-hall, ou alors la chanson « rive gauche » de mon adolescence. Je ne fais rien d’autre, pendant que j’écoute, peut-être parce qu’il faut choisir sa musique en saisissant un mot-clé, ce qui impose qu’on réfléchisse à la suite du programme. Comme toutes mes manies, celle-ci me laisse vaguement honteux.

20 avril. — Les croyants n’ont plus du tout la peur de la damnation qui a taraudé les siècles précédents. Est-ce parce que le catholicisme issu de Vatican 2 est la religion du Dieu d’amour pressenti par le cardinal Newman ? Est-ce parce que, dans un monde d’incroyants, nous nous figurons, plus ou moins consciemment, que nous faisons une faveur au Ciel en étant croyants ?

21 avril. — La reine Elizabeth fête ses 85 ans. Lorsque je pense à elle, me reviennent les images télévisées de son couronnement en 1953, où l’on voit, sur la chaise d’Édouard le Confesseur, à Westminster Abbey, cette jeune femme tenir en tremblant le sceptre et le bâton, tandis qu’on lui pose sur la tête la couronne, comme si on la chargeait du poids de l’Angleterre.

26 avril. — Dans la Florence des touristes, je sais que je vais déjeuner d’une vague tranche de pain, mouillée de trois gouttes d’huile et augmentée de deux dés de tomate, qui, rebaptisée bruschetta, me sera tarifée cinq euros, d’une pizza décongelée qui m’en coûtera sept et d’un verre de mauvais vin qui m’en coûtera quatre. Le roi Tourisme change tout ce qu’il touche en merde.

27 avril. — Dans le réfectoire de S. Marco, une Cène de Ghirlandaio. L’ayant longtemps regardée, je découvre que cela représente aussi un Jugement de Judas. Judas est seul à être assis de notre côté de la table, selon une disposition fréquente dans la peinture florentine. Il est donc comme un prévenu devant ses juges. Il est aussi le seul personnage qui n’ait pas d’auréole (alors qu’un Fra Angelico lui met une auréole, quoique plus sombre que celle des autres apôtres). Les apôtres de gauche le regardent sévèrement et se l’entre-désignent. Enfin, on voit à côté de Judas le chat de l’établissement, qui représente naturellement l’animal sournois par excellence.

28 avril. — Après-midi au Palazzo Pitti. Admiré les Botticelli et les Raphaël. Mais ce qui m’a réellement ému est le tondo La Vierge à la grenade de Filippo Lippi, le maître de Botticelli. La Vierge est assise au premier plan, tout à fait détachée du fond du tableau, où l’on voit des scènes complexes (accouchement de S. Anne, rencontre des parents de la Vierge). Je jurerais que cela a été fait à l’aide d’un miroir convexe, à cause de ce détachement de la Vierge à l’avant-plan, et de cette curieuse organisation de l’espace qui est derrière elle, et qui est rejeté très loin.

Parcouru le reste, de beaux Titien, des Rubens. Mais à la fin du XVIe siècle, il arrive dans la peinture cette chose épouvantable : on éteint les lumières. Le clair-obscur étouffe la ligne et assombrit les couleurs. Ce sont des Vierge au nez sale, des Sainte Famille après l’extinction des feux.

Des touristes français qui doivent être enseignants dissertent sur la loi de 1905, de séparation de l’Église et de l’État. Mais la propagande des médias a semble-t-il fait des ravages, car ces gens s’entre-expliquent le plus sérieusement du monde que 1905, c’est tard, que cette relation incestueuse entre l’Église et l’État était bien une sorte de crime, qu’elle était en tout cas contraire à nos « valeurs de laïcité », enfin que tout cela crée un déséquilibre de fait au détriment des musulmans et qu’il serait donc bien normal que, par manière de compensation, l’État prodiguât désormais ses largesses à la mosquée. Car cette effarante macédoine de contresens historiques et d’anachronismes sur fond de reniement de notre civilisation a pour seule fin de justifier cette aporie : c’est au nom de la laïcité qu’on exige l’islamisation du pays sur fonds publics.

En me relisant, je comprends que la bizarrerie de la conception de mes touristes provient pour partie du fait que leur connaissance se limite à ce que les mots eux-mêmes semblent impliquer : s’il y a eu en 1905, séparation de l’Église et de l’État, c’est que, auparavant, les deux ne faisaient qu’un.

Le règne de l’ignorance, de la la bêtise, une culture simplifiée, qui ne laisse plus place dans les cervelles que pour deux ou trois idées, les mêmes pour tous, c’est le totalitarisme réussi, sans risque de résistance, par la simple inertie, le totalitarisme par la pente.

1er mai. — Le car qui me ramène chez moi franchit la frontière. Reprise aussitôt des habitudes, car les habitudes sont inscrites dans le paysage. Incroyable vétusté des choses familières. Ces collines, comment ne les usent-ils pas à force de les planter chaque année en maïs ?

2 mai. — Je crois que j’ai, avec Saint-Ours, touché du doigt un thème important en quelque sorte par inadvertance. J’ai écrit le roman de trois hommes qui s’intéressent les uns aux autres parce qu’ils sont en réalité le même homme à trois âges différents (un enfant, un tout jeune homme, un homme d’âge mûr ; moi-même, en écrivant, je n’étais plus tout à fait le jeune homme et je n’étais pas encore l’homme mûr). Si j’ai conçu mon roman ainsi, c’était du fait de mes limites de romancier, parce que je ne connaissais bien en réalité que moi-même. Or la vie m’a appris depuis qu’on ne fait jamais autre chose que ce que font mes personnages. Les êtres de tous âges qui nous intéressent et avec qui nous frayons, sont réellement nos doubles, nos doubles à différents âges.

7 mai. — Entendu la conférence d'un scénariste à succès. Le conférencier nous explique avec satisfaction qu’on accepte aujourd’hui tous ses projets, alors que, pendant vingt ans, il lui fallait présenter quatre ou cinq idées pour en voir accepter une.

On était tout à fait dans New Grub Street de Gissing. On s’imagine toujours que la littérature alimentaire est produite sur commande, par des sortes de techniciens spécialisés. Mais plût à Dieu ! Elle est faite par des malheureux à qui l’on a tout à refuser. Il ne suffit pas qu’ils soient des faiseurs, par opposition à des créateurs. Ils sont des solliciteurs, des quémandeurs, des importuns.

8 mai. — Relu des pages anciennes de mon Journal. Je crois que j’étais, à vingt-cinq ou vingt-six ans, un parfait salaud. Mon premier amour fut très passionné, très précipité, très ambivalent. Aux défauts familiaux (lâcheté, avarice, rancune, suffisance), j’ajoutais les miens propres (détestation de moi-même, recherche obsessionnelle des défauts d’autrui). Et là-dessus, des élans quasi-mystiques de tendresse refoulée.

Curieusement, la façon que j’avais alors d’idéaliser la femme aimée me rendait pire que je n’étais, parce que le désenchantement prenait chez moi des proportions extrêmes. Je passe sur mes problèmes névrotiques (crises d’angoisse) et mes problèmes psycho-sexuels.

L’étonnant, c’est que, alors que ma vie sentimentale était un affreux chaos, j’étais, je crois, heureux dans les livres ; je lisais, j’écrivais, je dessinais. La littérature décidément aura été le meilleur de ma vie, et ce qui l’aura rachetée. Cependant la vie et les lettres ne peuvent se disjoindre, et le Journal de ces années-là révèle, à travers les défauts de ma prose, les failles de l’homme que j’étais.

9 mai. — Sans doute, la pensée de l’échec n’était-elle, en ces lointaines années, jamais très éloignée de moi. (Après tout, cela avait été le grand sujet de préoccupation familiale : il importait par dessus tout que mon ambition d’écrire fût déçue ; dans mon souvenir, c’était devenu, pour les miens, une sorte de mission sacrée.) Et comme il n’y a pas de pensée de l’échec qui ne s’accompagne de jérémiades sur l’injustice du destin, je puis dire que, sur ce point du grief entretenu contre la vie, mes parents m’avaient rendu pareil à eux-mêmes.

Ce qui dominait chez moi était le sentiment de m’être fourvoyé, d’avoir pris le mauvais chemin. Une variante de cette idée du fourvoiement était l’idée du rattrapage. Je crois qu’elle m’a occupé dès l’adolescence. Au lycée, on avait voulu me faire « rattraper », le grec, pour me préparer à Normale Sup, tentative aussitôt déjouée par mes parents, qui ne donnèrent pas suite (la négligence n’étant, chez eux, que la persécution dans sa forme passive). Tout ce que j’appris par la suite, le plus souvent en autodidacte (l’anglais, le japonais, les lettres, l’ethnologie, etc.), le fut dans cette idée de rattrapage.

11 mai. — Il me semble que ce n’est pas Proust qui parachève le roman français, mais Bernanos, parce que chez Bernanos l’enquête psychologique débouche dans le surnaturel et que s’y confondent donc les deux genres les plus éminents des lettres françaises, le roman d’analyse et la littérature mystique, genres qui, romanesquement, correspondent aux deux grandes motions de l’âme humaine, le sentiment amoureux et le sentiment religieux. Cependant un préjugé sociologique empêche de reconnaître cette centralité de Bernanos, que l’Université cantonne dans le roman catholique.

12 mai. — Un mauvais livre est plus bête que son auteur.

4 juin. — Parmi toutes les idées de l’utopisme scientifique, la seule dont on puisse dire qu’elle se soit imposée sans restriction est l’eugénisme, qu’il soit passif (élimination des tarés) ou actif (multiplication des supérieurs). Le mélangisme, l’injonction de métissage de nos modernes bien-pensants est une resucée de Binet-Sanglé, qui défendait dans Le Harras humain, Albin-Michel, 1918, l’amélioration de la race française par croisement et métissage. L’euthanasie, l’assistance au suicide reprend, du même Binet-Sanglé, L’Art de mourir, défense et technique du suicide secondé, Albin-Michel, 1919. Il ne nous manque, pour parachever, que l’idée du grand eugéniste « d’encourager le suicide des mauvais générateurs et, à cet effet, de créer un institut d'euthanasie, où les dégénérés fatigués de la vie seront anesthésiés à mort à l'aide du protoxyde d'azote ou “gaz hilarant“ ». À noter que Binet-Sanglé était aussi l’auteur de Prophètes juifs : étude de psychologie morbide (des origines à Élie), Dujarric et Cie, 1905, et de La Folie de Jésus, A. Maloine, 1915 — car il allait de soi pour notre eugéniste que tous ces prophètes juifs qui prêchaient la dignité des humbles et la valeur de toute vie, et qui culminaient dans l’homme-Dieu, étaient des tarés, candidats, dans son système, au suicide consenti, à l’aide de doses massives de gaz hilarant.

5 juin. — Dans le demi-sommeil, je tâtonne dans ma propre cervelle pour savoir à quoi je puis accéder sans me réveiller tout à fait. Je sais que j’existe comme une conscience distincte. Je sais même qui je suis, je connais mon nom. Est-ce que je sais où je me trouve ? Cela non. Je me crois à Lavejoie, chez mes parents, ou bien peut-être à Strasbourg, dans l’un des domiciles que j’ai occupés successivement. Ou peut-être même chez l’une de mes lady friends. Et la perplexité de ne pas savoir me réveille tout de bon.

Été 2011. — Journal sans dates.

Je vérifie dans The Heart of the Matter (1948) de Graham Greene une loi de la création littéraire qui est la résurgence de la thématique initiale. Le projet initial de Greene était d’écrire un roman de détection où le protagoniste, qui aurait été le criminel, eût ignoré qui, dans son entourage, était le détective. Mais finalement le roman de Greene se structura sur le thème de la pitié, son protagoniste, le catholique Scobie, dont le trait dominant est une sorte d’appréhension morbide de faire du mal à autrui, finissant par se suicider — et se condamnant ainsi à la damnation éternelle — parce qu’il a commis un adultère et qu’il ne peut supporter de blesser à la fois sa femme et sa maîtresse. Cependant, lorsqu’on considère le roman au-delà de ses implications métaphysiques, on constate que c’est bien le motif initial qui refait surface, puisque le roman nous présente de bout en bout Scobie comme un coupable (ce scrupule de faire du mal aux autres le poussant à commettre une foule de petites et de grosses incartades), et que ce coupable par vertu, qui cherche maladroitement à dissimuler ses traces, dans une micro-société coloniale ouest-africaine où tout le monde espionne tout le monde, est bel et bien scruté par un personnage de détective, en l’occurrence, l’espion du MI6, nouvellement arrivé, qui se dissimule sous un alias de petit comptable.

La recension que fait George Orwell de The Heart of the Matter dans le New Yorker du 17 juillet 1948 mériterait de figurer au dictionnaire de la bêtise. Selon Orwell, le roman de Greene est raté car il n’y est jamais question du conflit entre blancs et noirs, ni du mouvement de libération nationale dans l’Afrique coloniale, mais seulement de débats de conscience qui seraient aussi bien à leur place dans les faubourgs de Londres et qui, au surplus, dénoteraient chez le romancier une sorte de snobisme baudelairien de la damnation. Orwell relève de plus une aberration psychologique : un protagoniste comme Scobie, qui est taraudé par le scrupule de faire du mal à son prochain, ne peut être officier dans une police coloniale (« If he were the kind of man we are told he is — that is, a man whose chief characteristic is a horror of causing pain — he would not be an officer in a colonial police force »).

Brideshead Revisited (1945) d’Evelyn Waugh. Ce qui fait à la fois le charme du roman et son défaut est que l’auteur traite son sujet, qui est la fin de l’Angleterre aristocratique, au travers de réminiscences et de problématiques personnelles : nostalgie de la jeunesse perdue, décrite, avec des accents fitzgeraldiens, comme l’âge des frasques estudiantines teintées d’homosexualité ; motif de la guerre des sexes. Le fil conducteur qu’est la foi (catholique, en l’occurrence), dont la disparition accompagne celle de l’aristocratie, ne suffit pas à réunir des matériaux aussi disparates. Ou plutôt, il ne pourrait les réunir que dans la vision d’un auteur qui parlerait en son nom propre. Mais, précisément, l’auteur est absent du roman, qui est narré à la première personne par un personnage d’agnostique.

Quinze ans plus tôt, en 1930, Evelyn Waugh avait formulé ainsi sa pensée : « Civilization – and by this I do not mean talking cinemas and tinned food, nor even surgery and hygienic houses, but the whole moral and artistic organization of Europe – came into being through Christianity, and without it has no significance or power to command allegiance. » (Daily Express, 20 Octobre 1930.) Mais Brideshead Revisited ne démontre pas cette thèse de la mort conjointe de la religion et de l’aristocratie patronne des arts, et n’y prétend nullement du reste, et le roman montre seulement la paradoxale rémanence du catholicisme à travers les destins individuels des Flyte. Il est vrai que ceux-ci resteront sans descendance (seule Julia a un enfant, mais il est mort-né), de sorte que Waugh semble nous dire : « Vous voyez, j’ai raison quand même puisque la lignée s’éteint avec cette génération. »

Pourquoi les dictateurs arabes qui massacrent en ce moment leurs populations ont-ils des trognes qui semblent taillées dans des bougies ?

Au musée de Capodimonte, à Naples, Mariage mystique de Sainte Catherine d'Alexandrie (1518), du Corrège. Au lieu de donner la prééminence à l’enfant Jésus, le peintre le cache à moitié derrière le profil de la Vierge, et on imagine que l’artiste a dû se faire traiter de tous les noms par ses commanditaires. L’enfant, par sa mimique, demande à sa mère une aide ou une permission, et la Vierge, attendrie, tient la petite main qui s’apprête à glisser l’anneau nuptial à Sainte Catherine, et semble susurrer au surnaturel bambin : « Vas-y. Tu peux les épouser toutes. » Sainte Catherine, toute en courbe mignardes, penche un petit front buté, et paraît à la fois excitée et ravie, comme si elle pensait : « C’est celui-là que je veux. » L’apparente absurdité de cette scène de mariage avec un enfançon amène fatalement à à une lecture mystique du choix de la sainte, qui est évidemment le choix de la grâce.

26 octobre. — J'apprends avec soulagement que « l'internaute de Bischheim », devenu bien malgré lui la victime émissaire d'un scandale imagier, a été relaxé en appel du chef d'incitation à la haine raciale. L'individu, opérant sous le pseudonyme de Calimero, avait filmé et mis en ligne, pour amuser ses amis, sa mise en scène de l'attaque sur les tours jumelles, avec comme matière première des pages défaites d'un Coran, dont il avait fait des avions en papier. Il avait finalement pissé sur le Coran pour éteindre le minuscule incendie qui commémorait, dans l'espace d'un saladier, les frappes islamiques du 11 septembre. La Cour d'appel de Colmar a relevé, comme l'avait fait déjà le tribunal correctionnel de Strasbourg, que si le manque d'égard manifesté au Coran était certainement outrageant pour les pieux musulmans, rien ne permettait d'en déduire que l'internaute avait eu l'intention d'exciter à la haine et à la discrimination en raison de la religion.

Je n'ai pu m'empêcher de songer que le parquetier qui a requis contre Calimero, et qui vient de subir un second et humiliant désaveu, était peut-être, il y a trente années, l'un de mes camarades d'amphithéâtre, à la faculté de droit de Strasbourg. J'étais très intrigué alors par la complète inculture qui caractérisait mes voisins, tous forts sympathiques au demeurant, et point bêtes, mais rigoureusement indifférents aux choses de l'esprit.

Mais si je crois que l'ignorance peut expliquer beaucoup de choses, je ne suis pourtant pas persuadé que le préjugé et la haine soient complètement absents de l'affaire Calimero. À l'heure où les moujahiddin opèrent librement en Europe, et s'en vont assassiner écrivains, dessinateurs, cinéastes « blasphémateurs » à leur domicile ou en pleine rue, ce n'est pas une chose anodine que de livrer le nom d'un innocent en pâture à la presse (le vrai nom de Calimero a été publié par tous les journaux), en portant contre lui l'accusation précisément qui déchaîne, dans le monde musulman, la violence anti-chrétienne, celle d'avoir profané le Coran.

1er décembre. — Il m’a fallu près de trois mois pour venir à bout d’Against the Day (2006) de Thomas Pynchon, qui doit être l’un des plus longs romans de la littérature anglophone. Pynchon pastiche ostensiblement plusieurs genres de la littérature populaire d’avant 1914, à commencer par le dime novel d’aventures scientifiques (le livre s’ouvre sur un dirigeable extrapolé, piloté par une équipe d’aventuriers juvéniles, les Chums of Chance), et le dime novel de western, qui donne au roman son fil conducteur, à travers une histoire de meurtre d’un mineur anarchiste, dont les fils se vengent. Mais il y a aussi des références nombreuses au roman d’espionnage sur fond militaire, façon The Riddle of the Sands, au roman ésotérique à la Marie Corelli, au scientific romance à la H. G. Wells, au récit d’épouvante lovecraftien (moyennant un léger anachronisme), à cette branche particulière de la school story qu’est le roman comique mettant en scène des étudiants, et pour finir au roman pornographique, les protagonistes, qu’ils soient ou non de sexes opposés, ayant tendance à succomber à leurs appétits charnels aussitôt qu’ils sont mis en présence, et sans que l’auteur arrive à donner du fait une explication satisfaisante, un peu comme dans les roman de Graham Greene.

Cependant certaines des meilleures inventions de Pynchon ne sont classables dans aucun de ces genres littéraires à proprement parler. Un exemple est la communication par le gaz de ville, qu’on arrive à moduler comme les ondes hertzienne, avec la conséquence que les récepteurs, la tête dans leur gazinière, finissent par s’asphyxier. Tout aussi inclassable est l’invention de véhicules et de combinaisons permettant de se promener sous un désert de sable comme sous une mer. Le motif est trop irréaliste pour relever de la catégorie du véhicule sous-terrestre ou taupe mécanique, mais il est trop technique pour relever du fantastique pur.

Une veine humoristique plus proche des comics que de la littérature écrite vient ancrer davantage encore Against the Day dans les « mauvais genres » (le chien Pugnax est un chien parlant, même s’il ne prononce que la musique des phrases en aboyant ; les noms des personnages et les acronymes des organisations sont des jeux de mots ; parmi d’autres événements burlesques, un personnage manque de se noyer dans une usine de mayonnaise).

En dépit de toutes ces références à des genres pédestres, Against the Day contient des phrases qui, du point de vue de la technique littéraire, sont d’un très grand romancier. Un mathématicien indien qui se métamorphose en passant par la quatrième dimension déclare : « It’s like reincarnation on a budget. » Un inspecteur de police est « angelically revealed in early sunbeams through the stained glass dome overhead ». Dans une banlieue anglaise, « a dog was howling at a moon no one could see, perhaps imagining that, summoned repeatedly enough, it would appear with food of some kind. ». D’une femme : « She shrugged prettily, more with her hair than her shoulders. » Le sentiment d’absurdité qu’on éprouve lorsqu’on fait une chute est sublimé dans le passage suivant : « Cyprian for the first time was delivered into an embrace that did not desire him, as he became only another part of the mechanical realm, the ensouled body he had believed in until now suddenly of far less account than mass and velocity and cold gravity, here before him, after him, despite him. »

Mais le roman de Pynchon souffre de deux défauts rédhibitoires. Premièrement, tous les fils de l’intrigue restent pendants, et le lecteur est mal récompensé de l'effort qu'il fait pour retenir des dizaines de personnages qui referont ou non irruption au cours des centaines de pages du récit. En second lieu, le lecteur se désintéresse rapidement de héros à qui l’auteur dénie toute psychologie (ils ont seulement des affects élémentaires qu’ils projettent sur leur environnement, comme dans le Nouveau Roman). Ces protagonistes n’ont en propre que leur sexualité et leur Wanderlust, et ils traversent l’existence comme une poule traverse une route (la famille de mineurs anarchistes s’appelle précisément les Traverse).

Comme au surplus il n’est pas une découverte scientifique de la Belle-Époque, pas une théorie — ou même une simple hypothèse — mathématique ou physique, pas un événement historique (la révolution mexicaine, les troubles dans les Balkans), ou cosmique (la météorite de la Tunguska), pas un détail de civilisation dont l’auteur n’ait cru devoir tirer parti, l’ensemble se déroule à la manière d’une dissertation érudite qui prendrait prétexte des actions des personnages.

La limite de l’œuvre est en dernière analyse celle de la littérature post-moderne elle-même. Loin d’être hostile à l’idée de fiction, l’auteur considère au contraire que tout « fait récit », et les idées, les hypothèses, et même les mots convoqués deviennent, le cas échéant, la semence d’inventions romanesques, la limite étant que tout cela nous est proposé sous toute réserve et même, pourrait-on dire, à tout hasard (l’annonce par le romancier que quelque chose est « contrary-to-fact » prélude invariablement à l’ouverture sur un nouvel univers fictionnel, le plus souvent avorté sitôt que déployé). De la sorte, l’auteur traverse son roman dans un état de doute cynique, qui est l’une des formes de l’ironie post-moderne.

Ce qui structure l'ontologie fictionnelle, ce sont des figures mathématiques, ou bien des figures ésotériques de type gnostique. Mais dès lors the joke is on the reader, car ces figures laissent le récit lui-même dans une nubosité vague. Alternativement, l’auteur peut déployer un symbolisme « unificateur » qui ne convaincra personne. Ainsi la météorite de la Tunguska est proposée comme la Grande Guerre réduite à une unique singularité, au sens astrophysique (« a single event »). Enfin, et pour ne rien arranger, certaines formules à visée structurante relèvent du mauvais goût délibéré d’un romancier qui pousse son avantage sur le lecteur. « He felt like a person familiar with only real numbers watching a complex variable converge.... » (la phrase finit de façon caractéristique sur quatre points de suspension).

Against the Day serait un meilleur roman si l'auteur avait clairement décidé d'en faire ce que Northrop Frye nommait une anatomie (une œuvre intellectuelle, c'est-à-dire centrée sur des idées, et extravertie, c'est-à-dire centrée sur des personnages). Beaucoup de romans se présentant ostensiblement comme des scientific novels sont des anatomies déguisées, à commencer par certains romans de Wells. Mais si Pynchon lorgne constamment du côté de l'anatomie, en particulier dans ses conversations de savants et dans ses spéculations technico-oniriques — c'est ce que j'appelais plus haut la dissertation érudite —, son post-modernisme aboutit à une multiplication d'univers fictionnels morts-nés et à une fiction dépenaillée, que les croisements intertextuels peinent à justifier.