|

LA PLANÈTE DES SYRTES

RÉFLEXIONS SUR L'ARÉOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE

9 octobre. — En comparant l’iconographie ancienne de Mars (celle qui provient des observatoires astronomiques) à l’iconographie moderne (celle qui est obtenue par les sondes spatiales), j'arrive à plusieurs observations singulières.

1. Les syrtes font les canaux

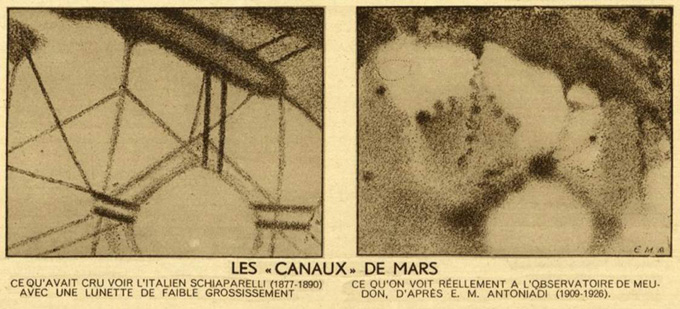

Dans sa version vulgarisée, l’histoire de l’observation de la planète Mars est centrée sur la découverte des canaux dans le troisième quart du XIXe siècle — avec insistance sur Schiaparelli et Flammarion dans les sources européennes, sur Percival Lowell dans les sources américaines — et leur remise au placard dans le premier quart du XXe siècle. Les vulgarisateurs ne manquent jamais de préciser que Schiaparelli a décrit des canali, des chenaux, et qu’est fautive la traduction par canaux (en anglais : canals) qui préjuge la question de leur nature artificielle.

Cette rectification pédante amène à mal poser le problème de l’iconographie martienne du XIXe siècle, et ce pour deux raisons.

Premièrement, le souci de nos vulgarisateurs de dédouaner Schiaparelli, astronome sérieux, qui ne va pas s’amuser à voir dans son télescope des martiens — ou leurs constructions — est complètement anachronique. Il serait beaucoup plus pertinent d’aborder la question sous l’angle sémiotique (comme je l’ai fait ici). Schiaparelli ou Flammarion dessinent les accidents de la surface martienne sous une forme schématique et obtiennent des canaux, là où un Antoniadi obtient des petites taches.

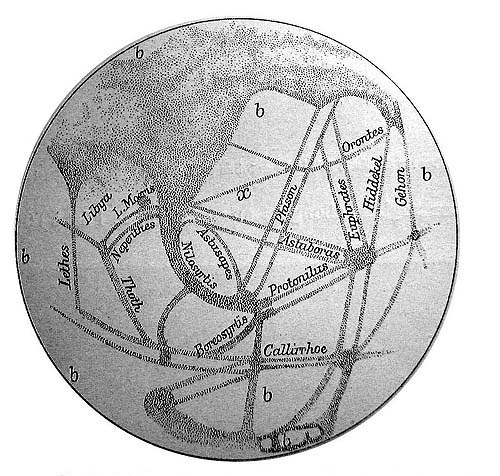

Deuxièmement — et c'est le point essentiel — Schiaparelli met dans ses baies l’embouchure des canaux. Le canal prolonge la syrte et Mars est la planète des syrtes avant d’être la planète des canaux. On peut même dire que Schiaparelli n’innove pas, n’invente rien, ne découvre rien, et qu’il se contente de préciser et de systématiser ce que tout le monde voit avant lui : de larges baies, triangulaires (Syrtis Major) ou arrondies, et des étendues d’eau très allongées, et qui se bifurquent ou se trifurquent.

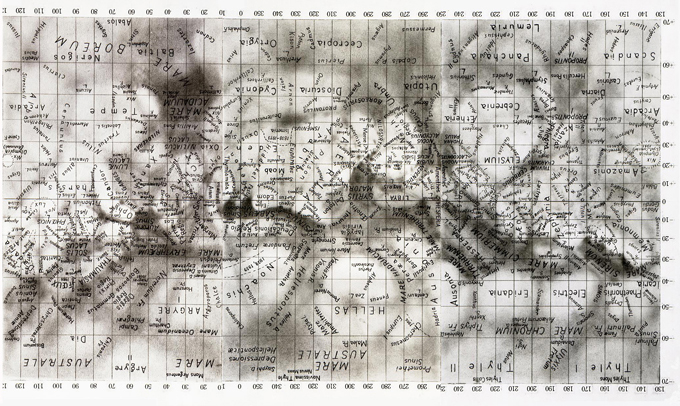

Dessin de Schiaparelli, 1888

Dessin de Kaiser, 1862, Dessin de Dawes, 1864

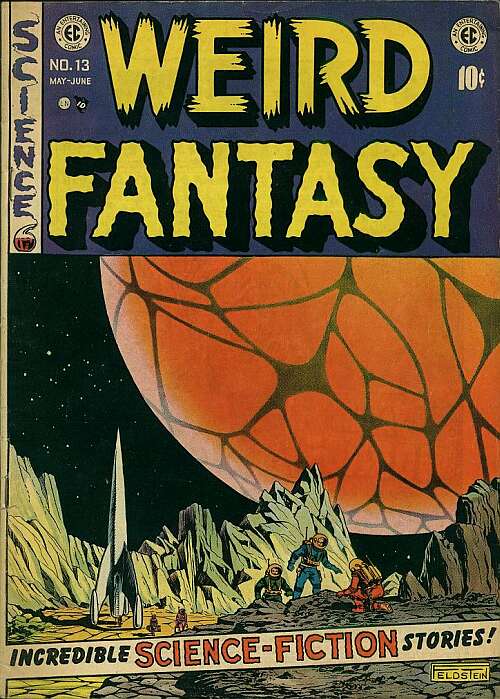

Cette iconographie de la syrte dominera les représentations de la planète dans l’imagerie de la science-fiction classique (celle des années 1950), dans les comics et au cinéma, où Mars (ou toute autre planète qui s’en inspire) est maillées de jolies baies triangulaires qui s’affinent dans des bras de mer. Ce maillage peut aller jusqu’à la structure en alvéole où toute la planète n’est plus que baies triangulaires et isthmes. On notera que toutes ces images conservent l’ambiguïté fondamentale de l’iconographie schiaparellienne : il est impossible de décider si ces étendues d’eau sont naturelles ou artificielles (ou même de décider si ce sont bien des étendues liquides).

Une Mars alvéolaire en couverture du EC Comic Weird Fantasy, mai-juin 1952, dessin d'Al Feldstein

L’imagerie d’une planète couverte d’un réseau de canaux comme une ville est couverte d’un réseau de tramway est, quant à elle, plus typique de la science-fiction pré-classique (celle des années 1930). Mais même ici, on note l’importance fondamentale des syrtes.

Voici la couverture de Frank R. Paul pour le numéro de Wonder Stories daté de juin 1931.

Wonder Stories, juin 1931, collection Harry Morgan

L'artiste a représenté de façon plus ou moins fantaisiste dans l'hémisphère nord les cinq baies dans lesquelles se déversent les canaux, soit, de droite à gauche :

1. Syrtis Parva, séparée par la Lybie de

2. Syrtis Major, qui a perdu sa forme caractéristique en sablier et est représentée comme un rectangle allongé ou une botte,

3. Sabaeus Sinus, largement échancré mais qui n’est pas doublé comme dans les représentations classiques,

4. Margaritifer Sinus, en triangle rétréci,

5. Aurorae Sinus, sur l'horizon à l'ouest,

La bizarrerie de l'image provient de la présence au nord d'un complexe Thoth-Callirhoe-Nilokeras-Ganges, qui double l'horizon boréal de la planète, et qui relie Syrtis Parva (à droite) à Aurorae Sinus (à gauche). Ont disparu par contre les mers intérieures, et on ne trouve ni l'ensemble Lacus Niliacus-Mare Acidalium, ni Lunae Lacus. La Grande Syrte, rectangulaire, se prolonge vers le nord-ouest par un Nilosyrtis court et épaissi, qui est continué tout droit par un Protonilus et un Deuteronilus, qui, faute de Lacus Niliacus, vient se jeter dans Callirhoe. À la pointe du triangle de Margaritifer Sinus divergent Oxus et Indus. Si Oxus vient, comme il se doit, se jeter à angle droit dans Callirhoe, Indus le traverse et disparaît derrière l'horizon, puisqu'il n'y a pas de Lacus Niliacus ni de Mare Acidalium.

En somme, le dessinateur a retenu ce qu'il y avait de plus reconnaissable à la surface de Mars, qui ne sont pas les canaux en eux-mêmes mais la ligne côtière des baies ouvrant sur l'océan austral. Il a dans un deuxième temps rayé le continent boréal de canaux, en oubliant les étendues liquides (Lacus Niliacus-Mare Acidalium, Lunae Lacus), qui nuiraient à l'image d'un continent désertique, irrigué par des canaux artificiels.

Même dans l’image canalocentrique de Paul, l’élément caractéristique de la planète Mars reste la syrte.

2. Quand Acidalia Planitia remplace Syrtis Major

Je passe à l’imagerie de vulgarisation astronomique moderne, c’est-à-dire post-canaux (mais on n’a vraiment raison des canaux qu’à partir des premières sondes Mariner, dans les années 1960). Tant que l’imagerie est celle du télescope, l’iconographie populaire martienne continue de privilégier la grande baie triangulaire de Syrtis Major et elle montre aussi le bassin d'impact Hellas, qui est sur le même méridien. L'iconographie moderne redresse l'image inversée des lunettes, de sorte que Syrtis Major pointe vers le pôle boréal. Hellas est une grande tache blanche dans l’hémisphère austral, qu'on confond souvent avec le pôle sud (Hellas a un albedo élevé à cause des tempêtes de poussière en été, à cause du givre en hiver).

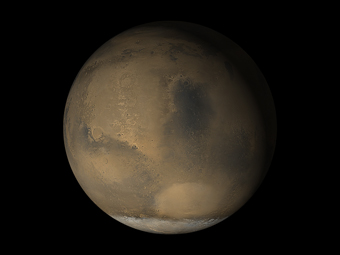

Syrtis Major est la mer triangulaire au centre, Hellas la tache blanche tout en bas. Photo DR

On retrouve cela éventuellement dans des images prises par des sondes, cette imagerie satellitaire imitant donc délibérément l'imagerie télescopique.

Syrtis est la zone noire au centre du globe martien. Hellas est l'ovale pâle au dessus de la calotte polaire australe. Photo DR

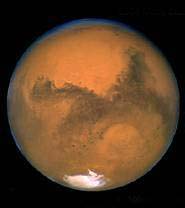

Cependant ces configurations favorites le cèdent à d’autres dans l’imagerie satellitaire moderne, où l’on nous montre de façon préférentielle : 1. Valles Marineris, qui balafre la planète (Mars devient un emoticon sinistre) ; 2. le cratère Schiaparelli.

Mais ces choix iconiques d’éléments qui sont en eux-mêmes saillants (un gigantesque complexe de canyons qui court sur un quart de l’équateur martien ; un cratère de 500 km de diamètre) découlent d’un choix préalable, celui de représenter Mars comme s’il s’agissait de la Lune (ce choix remonte précisément aux premières missions Mariner, qui avaient révélé une surface semée de cratères). Dans les images centrées sur le cratère Schiaparelli, les zones sombres à l’équateur sont réduites à leur plus simple expression et il reste une sorte de grosse Lune, qu'on colorie en rose ou en saumon plutôt qu'en gris.

Valles Marineris. Photo DR

Le cratère Schiaparelli, au centre du globe martien. Photo DR

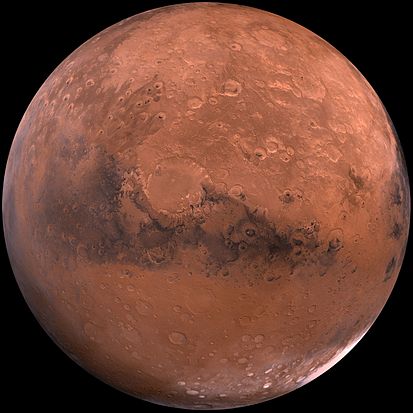

Paradoxalement, une telle solution iconique amène à redonner la prééminence à une « mer » de l’hémisphère nord (à condition qu'on veuille bien la représenter en couleur sombre), mais qui n’est plus Syrtis Major. On a fait pivoter la planète d’un quart de tour d’ouest en est et c’est Acidalia Planitia (l'ancien Mare Acidalium) qui devient la « mer » de référence.

La tache sombre en haut à gauche, sous la bande nuageuse, est Mare Acidalium. Le cratère Schiaparelli est au centre du globe. Syrtis Major et Hellas sont sur l'horizon est. Photo DR

On pourrait proposer au moins sur le plan théorique une unification de l’iconographie martienne, ancienne et moderne. Cette iconographie serait centrée sur Arabia Terra, et montrerait donc toujours Syrtis Major et Hellas à l’est, mais aussi le cratère Schiaparelli. Et cette imagerie conserverait leur prééminence à la bande sombre des baies équatoriales de Mars, qui sont l’élément le plus caractéristique de la planète.

Une solution de compromis. À l'est, Syrtis Major et Hellas, à l'ouest, le cratère Schiaparelli, dont on voit l'impact sur le sinus meridiani. Photos DR

3. Le dessous des cartes

Si de l’imagerie on passe à présent à la cartographie, on est amené à faire une observation des plus curieuses, qui est que cette cartographie est toujours en retard d’un ou plusieurs paradigmes scientifiques.

De fait, l’établissement de la nomenclature, une fois connus par les sondes les reliefs et les accidents du terrain, se heurte à un problème insurmontable. Il ne suffit pas pour avoir raison de tout de se conformer à un géologiquement correct, et de rebaptiser Margaritifer Terra ce qui s’appelait Sinus Margaritifer (puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de baie) ou Acidalia Planitia ce qui s’appelait Mare Acidalium (puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer). Que faire de configurations stables en termes d’albedo et de coloris qui apparaissent dans les lunettes des astronomes, mais qui ne correspondent à aucun élément sur le terrain, qui sont des régions télescopiques mais pas des régions géographiques ? La solution a été de donner à des reliefs les noms des formations d’albedo les plus proches dans les cartes de Schiaparelli. Le complexe de canaux Nilosyrtis-protonilus-deuteronilus est toujours là, mais l’on désigne cela désormais comme des paysages de plateaux (Nilosyrtis Mensae, Protonilus Mensae, Deuteronilus Mensae).

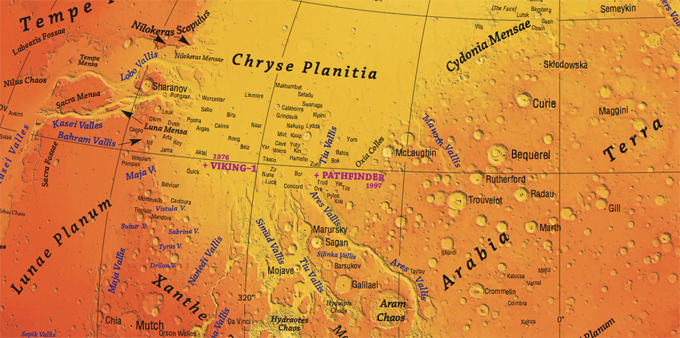

La cartographie procède à un panachage semblable, que sa nature iconique rend particulièrement incongru. La célèbre carte du National Geographic, datant de 1973, (utilisant donc la cartographie de Mariner 9, alors toute récente), installe ses reliefs lunaires sur un fond qui est tout simplement la Mars des astronomes, telle qu’elle est fidèlement aquarellée en 1957 par Shiro Ebisawa.

National Geographic, 1973. Photo DR

Carte de Shiro Ebisawa, 1957. J'ai retourné l'image pour que le nord soit en haut.

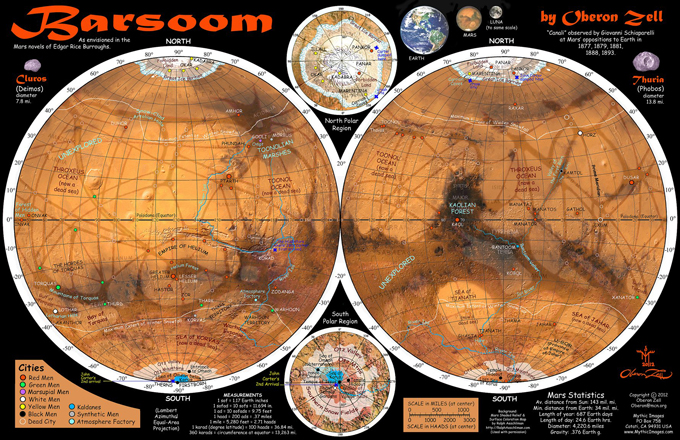

Une telle solution, consistant à superposer des imageries incompatibles — puisque les mosaïques satellitaires ne montrent tout simplement pas ce qu’on voit dans les lunettes —, n’est pas sans évoquer les tentatives du fandom de repérer les villes et les pays de la Barsoom fantasmée par E. R. Burroughs sur la mappemonde de Percival Lowell ou sur un planisphère martien moderne (ou bien sur un mélange des deux).

En somme, on s’est, dans le dernier quart du XXe siècle et le début du XXIe, débrouillé avec deux contraintes antagonistes : 1. des planisphères d'astronomes exacts en termes de coordonnées, mais dont les formations ne correspondent tout simplement pas à ce qu’on voit sur le terrain, comme si la planète avait fait l’objet d’un gigantesque camouflage ; 2. l’apparition sur le terrain de formations introuvables sur les cartes : cratères, fossés d’effondrement, cours d’eau asséchés. On s’est donc retrouvé avec une planète méconnaissable et la solution imagière et toponymique a consisté à panacher les deux corpus, à la façon dont le National Geographic superposait la carte des astronomes et la carte de l’orbiteur.

Concrètement, on a, sur un fond toponymique qui est celui de Schiaparelli, baptisé une planète nouvelle, cratère par cratère, plateau par plateau, fossé par fossé, après avoir découpé arbitrairement cette planète en quadrangles géométriques, mais qui portent eux aussi des noms tirés de Schiaparelli (Hellas est coupé en deux exactement par le milieu et c'est la moitié orientale qui s'appelle Hellas ; les volcans de Tharsis se retrouve éparpillés dans trois quadrangles dont l'un, situé au nord-est, s'appelle Tharsis).

On eût pu rêver d’une Union astronomique internationale moins pusillanime et qui eût prolongé le rêve martien des Schiaparelli et des Flammarion (au lieu de leur dédier stupidement des cratères). Les régions martiennes eussent été celles des astronomes, et non des découpages à l'emporte-pièce. Toute vallis martienne aurait reçu automatiquement la qualité de canal, et aurait été baptisée par référence au canal le plus proche chez Schiaparelli, ou bien en tirant un nom idoine de la mythologie. Les immense canyons de la région de Tharsis, qui ont été idiotement baptisés Valles Marineris (en hommage à la sonde Mariner 9, la convention ultérieure étant que les Valles porteront le nom de la planète Mars dans différentes langues), s’appelleraient Coprates et Thitonius. Les mers martiennes seraient restées des mers (les mers lunaires sont restées des mers et un enfant de six ans sait qu’elles ne contiennent pas d’eau).

Ma planète a été baptisée par des crétins. Ares Vallis (grec), Tiu Vallis (vieil anglois), Simud Vallis (sumérien), Kasei Valles (japonais), Bahram Vallis (persan), Mawrth Vallis (gallois), Maja Vallis (népalais), et des cratères dédiés aux grands physiciens au milieu d'Arabia Terra.