LA UNE DE L'ADAMANTINE

L'ADAMANTINE STRIPOLOGIQUE

L'ADAMANTINE LITTERAIRE ET POPULAIRE

L'ADAMANTINE ARTISTIQUE ET MONDAIN

L'ADAMANTINE EN ESTAMPES

L'ADAMANTINE STIRPOLOGIQUE

MISCELLANÉES LITTÉRAIRES ET POPULAIRES

Annales de la littérature populaire

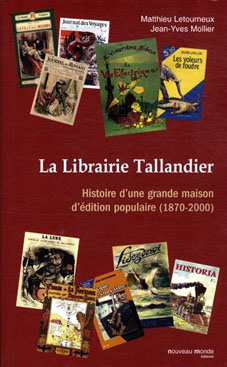

Département des notes de lecture• Matthieu Letourneux, Jean-Yves Mollier

La Librairie Tallandier : histoire d’une maison d’édition populaire (1870-2000)

Nouveau Monde éditions, 2011

Nous n’avons que deux restrictions à faire sur l’ouvrage de Matthieu Letourneux et Jean-Yves Mollier consacré au célèbre éditeur de littérature populaire. Nous les formulerons d’abord et ne ferons ensuite que des compliments.

La première porte sur l’écriture du livre. Tout est répété jusqu’à saturation, parfois plusieurs fois sur la même page, parfois de façon illogique (« D’autres expériences sont tentées, comme la diffusion de livres d’Histoire en fascicules vendus dans les kiosques et les maisons de la presse, fichiers d’Histoire ou fiches cuisine proposées dans les boucheries... » p. 15, l. 8-11, « Vendeurs à la criée, merceries et petits boutiquiers généralistes, colporteurs, kiosques et bureaux de tabac, courtiers, vente par correspondance et même boucherie. » p. 15, l. 22-24). Le problème est que cela finit par empêcher une lecture suivie, le lecteur n’arrivant plus à distinguer ce qui est nouveau, au milieu de ce qui est ressassé, et perdant le fil du propos.

Notre seconde restriction porte sur la forme matérielle. Nous avons acheté dans la librairie de centre-ville à laquelle nous accordons notre pratique un tome « imprimé en Italie par Papergraf », mais imprimé selon la modalité du « print on demand », aisément reconnaissable au fait que l’encre apparaît légèrement en relief et brille à la lumière. Un fois lu, le livre bâille et se gondole d’étrange manière. La pellicule qui couvre les deux plats de couverture se retrousse. Le tome a l’air horripilé.

Après tout, cette extrême modestie de la forme est peut-être le compromis nécessaire pour qu’il subsiste une édition savante en ce début de XXIe siècle, nouvel âge des ténèbres. Mais le lecteur verra que nos deux observations se complètent. Si le nombre d’exemplaires que l’on peut espérer vendre d’un ouvrage justifie qu’on en tire les exemplaires au moyen d’une sorte de photocopie améliorée, il devient difficile d’exiger que l’auteur le compose avec art.

Passons aux compliments. L’ouvrage de MM. Letourneux et Mollier propose une fascinante exploration chronologique des éditions Tallandier, de la presse satirique du Second Empire (L’Éclipse) jusqu’à l’époque contemporaine, où Tallandier est devenu un éditeur d’histoire. Mais c’est le Tallandier éditeur populaire qui occupe l’essentiel de l’ouvrage et c'est bien à ce titre qu'il nous intéresse. Les considérations relevant de l’histoire de l’édition, de l’économie du livre et de la sociologie de la lecture, alternent avec des perspectives narratologiques et sémiologiques sur la littérature populaire.

Sur le plan de la « petite histoire » la période de la seconde guerre mondiale est particulièrement riche d’enseignements. N’y manquent ni crapules, ni opportunistes. Quant aux braves types (Rémy Dumoncel, gendre de Jules Tallandier), ils meurent en déportation. Le mythe de « l’occupant correct », recyclé dans les années 1980 par le lieutenant Gerhard Heller (Un allemand à Paris, 1940-1944, Seuil, 1981), est sérieusement entamé au passage. Quant aux limites de la veulerie, elles sont dépassées par un Victor Bassot, écrivant à son officier allemand traitant pour dénoncer ses petits camarades du conseil d’administration de Tallandier, « attentistes », c’est-à-dire rétifs à la Collaboration (p. 457), faisant de longues listes d’ouvrages à retrancher du catalogue de la maison, listes que les Allemands reçoivent avec stupéfaction (p. 445-446), et proposant d’obliger ses auteurs à écrire des romans populaires pro-allemands, sur un canevas qu’on leur imposera ! (p. 459).Sérialité et généricité

Pour ce qui est de l’analyse du roman populaire en tant que forme, les notions de base de Matthieu Letourneux sont celles de sérialité et de généricité. La sérialité, c’est, si l’on veut, l’« effet collection ». Elle conduit à la généricité, qui repose, selon notre auteur, sur une logique architextuelle (un ensemble de contraintes propres à la collection) plutôt qu’intertextuelle (l’imitation de tel ou tel modèle, par exemple celui de Jules Verne ou de Dumas) (p. 218), et qui par conséquent introduit, à l’intérieur de ces contraintes, une dialectique de l’imitation et de la variation, chez l’auteur comme chez le lecteur (p. 234). Conséquence de la généricité, nos historiens montrent que le même roman se lit différemment selon qu’il paraît dans telle ou telle collection (par exemple dans la collection populaire des Tallandier rouges, ou dans une collection littéraire, ou encore dans les œuvres complètes d’un auteur).

Curieusement, nos auteurs semblent faire peu de cas d’une forme qu’il aurait pourtant fallu citer spécifiquement, entre le périodique dédié à la fiction et la livraison (c’est-à-dire la partie d’ouvrage paraissant à des temps marqués) qui est le fascicule (autrement dit le récit complet mais intégré à une série, et paraissant à des temps marqués, sur le modèle des Buffalo Bill, Nick Carter, etc., américains). Seule sont mentionnés brièvement (p. 233) les fascicules Eichler, qui inspirent au Journal des voyages le supplément La Vie d’aventures (« Romans inédits complets en une seule livraison », dit le sous-titre, c'est la définition même du fascicule). Or s’il est une littérature qui est assujettie à la généricité et à la sérialité, c’est bien celle des fascicules. Street and Smith, éditeur des Nick Carter, expliquait à ses lecteur : « In short, we are asking you to take what your dealer can supply, rather than to insist upon just what you want... » (Cité par Jacques Van Herp, Harry Dickson, Bruxelles, Éditions Recto verso, Collection Ides... et autres, série Essais, 1981, p. 8) Il est difficile de pousser plus loin la logique sérielle, puisque les fascicules deviennent interchangeables et que l’éditeur se vante en substance que, en lire un, c’est les lire tous !Croisements intertextuels

Toujours en ce qui concerne la conception de la littérature d’aventures, nos auteurs donnent une grande importance aux croisements intertextuels entre le texte scientifique et le reportage, d’une part, et la fiction d’autre part. Cependant ils nous semblent parfois forcer le trait. Ainsi Le Journal des voyages partage somme toute assez clairement les choses entre ce qui relève de la vulgarisation (en ne se privant pas, certes, d’utiliser les procédés journalistiques inusables de l’anecdote, du petit fait vécu, etc.), et ce qui relève du feuilleton, même à prétentions instructives. Que tout cela soit lourd d’enjeux idéologiques, et prêche une doctrine (coloniale en l’occurrence), c’est l’évidence, mais en essayant de démontrer à toute force que le documentaire se fictionnalise et que la fiction se documentarise, nos auteurs semblent vouloir remployer le vieil poncif barthésien de l’idéologie qui se donnerait comme naturelle (documentariste, en l’occurrence) pour mieux déguiser sa nature.

Cette question de l’intertexualité est transposée sur la question des supports (respectivement la presse et le livre), et, allant au bout de leur logique, nos auteurs n’hésitent pas à référer l’écriture des romanciers d’aventures à un double ancrage, journalistique et littéraire : « on ne peut expliquer les conventions du roman d’aventures géographiques... si on ne les situe pas dans ce contexte de la presse et des différents types d’effets de réel que permet l’écriture référentielle des journalistes » (p. 237).

C’est là encore, croyons-nous, forcer l’interprétation, au sujet d’une littérature qui, si elle s'écarte du modèle de Hetzel (celui des voyages extraordinaires, instruire en amusant), le fait en glissant vers le romanesque échevelé, et nullement vers la vulgarisation ou vers le reportage. Les fameux « effets de réel », ceux du vulgarisateur ou ceux du journaliste, n’y changeront rien. Louis Boussenard, pilier du Journal des voyages, peut recopier autant de détails encyclopédiques sur la faune et la flore de la Guyane, autant de dépêches sur la guerre des Boers qu’il voudra, il reste fondamentalement un romancier populaire ; ce qu’il donne, et ce que ses lecteurs recherchent, ce sont des péripéties romanesques.

Nos auteurs mentionnent au même endroit le singulier phénomène qu’est la naissance d’une littérature ad hoc dans des revues de vulgarisation — ainsi le période La Science illustrée voit naître l’un des textes de Boussenard qui relèvent spécifiquement de la science-fiction, Les Secrets de monsieur Synthèse. Et ils en tirent également argument en faveur de l’intertextualité. (« Toute une série de liens se tisse ainsi entre l’écriture romanesque et d’autres formes de discours », p. 237.) Mais il nous semble, ici encore, que nos auteurs succombent à l'intention démonstratrice. Une revue spécialisée dans un genre quelconque (géographie, science, histoire, etc.) publie de la fiction correspondant à ce genre. Le fait lui-même relève de logiques éditoriales. Dans l’aire nord-américaine, ce principe explique par exemple la naissance de la « scientifiction » dans les revues de vulgarisation d’électronique et de radio d’Hugo Gernsback. La fiction ainsi produite se caractérise-t-elle par la contamination entre le romanesque et d’autres formes de discours ? Rien n’est moins sûr. Chez Gernsback, les auteurs d’Amazing Stories, premier pulp magazine de science-fiction (1926), peuvent faire suivre leur nom de tous les titres scientifiques possibles, MA, PHD, LDS, RCS, etc. ; la moitié de l’alphabet y passera sans qu’on ait changé d’un iota la nature de ces proses. Il s’agit fondamentalement de récits d’aventures. Pour le reste, que l’auteur d’un récit d’aventures planétaires indique en note infrapaginale que son personnage a déposé un mémoire à l’Académie des sciences, qui complète la relation que nous sommes en train de lire, c’est là un simple « truc » d’anticipateur, pas différent du « truc » consistant pour le Dr Watson à citer des correspondances et des articles imaginaires dans le Times, pour asseoir la véracité des enquêtes de Sherlock Holmes dont il se fait le chroniqueur.L’idéologie dans la structure

La deuxième grande idée de nos historiens au sujet de la littérature d’aventures, à côté de l’intertextualité, c’est que l’idéologie coloniale serait cachée en quelque sorte dans la structure même de la fiction, ce qui constituerait le genre du roman d’aventures (revoilà la généricité) comme foncièrement réactionnaire. Dès lors, nous expliquent nos auteurs, qu’on épouse le point de vue du héros, l’Autre devient soit adversaire soit allié, l’espace exotique devient celui des richesses à conquérir ou de la menace à surmonter, etc. « En ce sens, l’écriture des romans que publie Jules Tallandier serait profondément idéologique, parce qu’elle impose, à travers la structure du récit, des valeurs qui sont moins supportées par la logique d’une argumentation que par la séduction de la narration. » (p. 211). « Cette façon de reformuler la réalité à travers la thématique romanesque en un discours cohérent constitue les collections de romans d’aventures de Tallandier en redouble machine idéologique, sans qu’il soit aisé de déterminer dans quelle mesure cette idéologie est associée à une volonté éditoriale, et dans quelle mesure, dépassant l’intention de l’éditeur, elle s’inscrit dans l’esprit du temps... » (p 345.)

Ici encore, il est permis de penser que l’observation de départ n’est pas fausse (une littérature où les Anglais tiennent invariablement le rôle de butors et les indigènes celui d'abrutis hostiles impose à l’évidence à son lecteur une certaine vision du monde), mais que la conclusion tirée, dans l’ordre des structures, est trop systématique. Ce qui est vrai sur le plan des généralités, et en première approximation, est démenti quand on passe à l’examen des œuvres individuelles, parce que le « discours cohérent » identifié par nos historiens perd ausitôt sa cohérence.

On ne peut évidemment prétendre faire une démonstration à partir d’un seul exemple, mais nous ne résistons pas à verser ici ce que nous écrivions naguère, au hasard d’une lecture, celle des Voleurs d'or de George Le Faure, lu dans la « bibliothèque des grandes aventures, collection du livre national » de Tallandier, les fameux « Tallandier bleus » :

« Chez Le Faure, les sentiments des personnages sont peu chrétiens, l'amour est présenté comme une passion, et le roman dans son ensemble a je ne sais quoi de stroheimien (Erich von Stroheim aurait très bien pu en tirer un scénario pour un de ses nombreux films jamais réalisés). Tout cela en somme est bien peu édifiant, quand on songe que la collection s'adresse à la jeunesse, même si elle ne s'adresse pas exclusivement à elle. Le racisme, la xénophobie, l'esprit cocardier, sont bien présents dans Les Voleurs d'or, mais ils n'ont pas du tout la fonction que leur attribue la théorie. Les noirs sont tout simplement absents du roman (il y a seulement un mulâtre). Le Français du roman ne sert à rien dans l'intrigue, les Boers ne sont pas plus sympathiques que les Anglais et les vrais « méchants » sont des affairistes anglo-irlandais. Enfin, et c'est probablement la clé de tout, l'auteur lit le journal et a des connaissances fraîches sur le raid de Jameson contre les Boers (1895-96), prélude à la guerre des Boers (ce qui permet de dater le roman entre 1896 et 1899). Et il est de fait que l'histoire, même sous sa version immédiate de l'actualité, préserve de bien des caricatures. » (Harry Morgan, Journal, 22 septembre 2002.)

Du reste, nos auteurs se rendent bien compte que leur schéma, trop général, ne fonctionne pas. Mais ils disposent d’une explication parallèle, sur la littérature d’aventures comme lieu de la rupture, de la transgression (par le parler populaire, par la violence et la cruauté, par le farcesque, p. 217). Dès lors qu’on est dans l’excès du pulsionnel, de l’exhibition du sadisme, de l’imagination débridée, on n’obéit plus à aucune règle et on ne s’inscrit plus dans aucune idéologie.

Cependant le risque d’une telle argumentation est précisément qu’elle a réponse à tout. Quand Emilio Salgari montre des nègres hostiles, il est dans l’idéologie portée par la structure du roman africain (logique de conquête, schéma actantiel manichéen). Quand Salgari « bouffe » de l’impérialiste anglais ou espagnol, comme dans ses grands cycles indo-malais et corsaires, il fait du Salgari, et on est dans une écriture de la pulsion, qui échappe à toute norme. Mais il faudrait démontrer dans ce cas que cette opposition entre une norme idéologique inscrite dans le schéma actantiel et cette écriture anomale de la pulsion structure toute cette littérature, ce qui est naturellement impossible.

En somme, et pour nous résumer, en raisonnant en historiens, c’est-à-dire en allant du contexte vers les œuvres, nos auteurs minimisent la puissance du fictionnel, qui a ses intérêts propres, ses propres lois (de sorte que l’inscription d’une idéologie dans une structure narrative est nécessairement précaire, pour ne pas dire illusoire) et qui entre dans des rapports complexes avec les contraintes éditoriales, les logiques sérielles et génériques.

Une notion opératoire ici serait celle du sensationnalisme, empruntée à la littérature populaire anglophone (et référant au sensation novel des années 1860). La recherche délibérée de la réaction nerveuse sur le public explique les couvertures sanguinolentes du Journal des voyages, qui intriguent tant nos historiens, de même que l’iconographie de L’Œil de la police, inspirée de celle des canards. Cette idée de sensationnel explique aussi selon nous un phénomène que nos auteurs signalent mais dont ils se gardent bien de nous donner la clé. Comme un périodique consacré en théorie à des feuilletons d’aventures coloniales, Le Journal des voyages, en vient-il, autour des années 1900, à publier massivement et triomphalement, à grand renfort de couvertures illustrées en couleur, ce qu’on appellerait aujourd’hui de la science-fiction ? Certes ces thématiques nouvelles, technico-sanguinolentes, sont liées à l’évidence à des préoccupations de guerres conjecturales — guerre à venir, guerre à faire (toute l’œuvre du capitaine Danrit), guerre à craindre (Pierre Giffard, Albert Robida, La Guerre infernale, Méricant, 1908) — mais ce qui domine, ici encore, c'est la fiction elle-même, et l'imagerie spectaculaire qui l'accompagne, et la relation de ces thématiques nouvelles avec la réalité contemporaine d’une part, et avec un programme idéologique d’autre part, demanderait des analyses spécifiques.

Harry Morgan et Manuel Hirtz