LA UNE DE L'ADAMANTINE

L'ADAMANTINE STRIPOLOGIQUE

L'ADAMANTINE LITTERAIRE ET POPULAIRE

L'ADAMANTINE ARTISTIQUE ET MONDAIN

L'ADAMANTINE EN ESTAMPES

L'ADAMANTINE STIRPOLOGIQUE

MISCELLANEES LITTERAIRES ET POPULAIRES

Splendeurs des Munsey Magazines

• Les romans sataniques d'Abraham Merritt

Seven Footprints to Satan, Argosy All-Story Weekly, 2 juillet 1927-30 juillet 1927

Burn, Witch, Burn, Argosy, 22 octobre 1932-26 novembre 1932

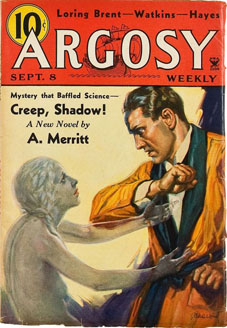

Creep, Shadow, Argosy, 8 septembre-13 octobre 1934

Seven Footprints to Satan est une assez ennuyeuse weird story à la Sax Rohmer. Le héros, un explorateur, est kidnappé par un maître du mal qui se présente comme Satan lui-même, et qui impose à ses proies une sorte de roulette russe qui consiste en l’escalade de marches fatidiques, où le fait de se tromper se paie en années d’esclavage. Le roman entier repose sur le motif du passage dérobé, car les chambres de la demeure mystérieuse de Satan n’ont pas de portes. Il faut passer par les lambris. Finalement le héros réussira à s’échapper de la demeure de Satan avec la femme qu’il aime, tandis que le roman s’achève en embrasement général. Le récit souffre beaucoup de l’invraisemblance de ses prémisses, et il perd le peu d’intérêt qu’il pouvait présenter lorsqu’il se découvre que Satan n’est pas le diable. On retrouve ici l’incroyable erreur de jugement de Merritt qui, dans ses romans de fantasy, peut décréter qu’un être apparemment surnaturel est finalement parfaitement naturel, en croyant lui conserver son étrangeté.

Seven Footprints to Satan fut adapté au cinéma en 1929, par Benjamin Christensen, auteur du célèbre documentaire positiviste Häxen (La Sorcellerie à travers les âges, 1922), amusant compendium de fadaises inspirées par les divagations de Charcot, qui valut bizarrement au cinéaste, acclimaté en Amérique, de se spécialiser dans les films fantastiques à demeures mystérieuses. Christensen profite de la maison à trappes et à cloisons truquées pour faire apparaître et disparaître ses personnages, en doublant la gestion des personnages par la caméra par une gestion en quelque sorte autonome, par le décor lui-même. Le réalisateur donne des tonalités orgiaques à la cour de Satan (qui est un cagoulard du genre ku klux klan). Le défaut rédhibitoire du film est qu’il est poussé au comique. Il met en scène une sorte de Harold Lloyd au petit pied, et la fin trahit totalement le roman de Merritt (tout était truqué, et constituait une sorte de bizutage, destiné à ôter au héros le goût des aventures).

Burn, Witch, Burn raconte comment une sorcière, Madam Mandilip, anime des poupées à l’aide d’âmes dérobées à de malheureuses victimes, pour ensuite employer ces poupées à tuer les ennemis de la sorcière en s’introduisant chez eux nuitamment et en leur faisant passer de minuscules épées à travers le corps.

Le roman est bien mené, quoique bizarrement écrit dans le style haché d’un roman policier hard-boiled. Comme le récit est composé en collaboration avec un disciple d’Hippocrate, les parties médicales sont solidement étayées. Plus discutable est l’introduction de membres de la pègre (présentés de façon sympathique) dans un roman qui reste de fantasy.

Le problème, mineur, du roman est que Merritt ne comprend pas dans quel genre il opère. Ainsi, le narrateur, en bon médecin, veut douter — et invoque par exemple l’hystérie et l’hypnose —, alors que les poupées tueuses sont, dans le roman, une réalité tout à fait incontestable (elles tuent, et tout le monde les voit). Merritt n’a pas compris que l’histoire de sorcellerie, comme l’histoire de vampire ou l’histoire de loup-garou, qui lui sont étroitement associées, relève non d’un merveilleux incident (c’est-à-dire de l’intrusion d’un événement inacceptable selon les propres lois de l’univers fictionnel du roman), mais d’un merveilleux ambiant. Il y a des lois parfaitement claires de la sorcellerie, comme il y a des lois claires du vampirisme ou de la lycanthropie, et c’est précisément ce qui justifie la présence dans un roman relevant de ces thématiques d’un personnage d’initié qui est chargé de nous expliquer ces lois (respectivement, le spécialiste des sciences occultes, le chasseur de vampires, l’antiquaire au courant de la malédiction ancestrale). Ainsi, les hésitations du narrateur de Merritt ne sont pas seulement forcées, elles sont superflues et par conséquent inintéressantes. (Naturellement, les choses sont plus compliquées parce que, dans ce type de fiction, pour des raisons purement dramatiques, l’élément fantastique est présenté initialement comme anomalique. La feintise consiste donc à faire croire dans un premier temps au lecteur que les sorcières, les vampires, les loups-garous n’existent pas, alors qu’il sait parfaitement, lui, qu’il lit une histoire fantastique. Le problème est que Merritt, via son narrateur, maintient cette position tout au long du roman.)

Burn, Witch, Burn connut une adaptation au cinéma par Tod Browning, The Devil-Doll (1936). (Erich von Stroheim collabora au scénario.) Le film conserve les poupées tueuses, mais au lieu d’une sorcière, Tod Browning reprend le motif de The Unholy Three (1925), d’un homme grimé en vieille dame (Lionel Barrymore reprenant le rôle de Lon Chaney).

Creep, Shadow, qui raconte pour l’essentiel un sabbat dans une maison sur la falaise, qui fait advenir sur terre une entité dévoreuse d’âmes, le Gatherer, est le meilleur des romans satanistes de Merritt, en particulier parce que le dernier tiers est purement fantastique et fort enlevé. Mais comme ce roman est aussi la suite de Burn, Witch, Burn, il trace un curieux itinéraire depuis le style hard-boiled du début, où reviennent les personnages de médecins et de gangsters de Burn, Witch, Burn, jusqu’à un fantastique fortement allégorisé, qui fait penser à l’école anglaise des Arthur Machen et des Walter De La Mare.

On reconnaît dans Creep, Shadow la belle femme démoniaque héritée des romans de Rider Haggard, qui s’appelle ici Dahut, et l’opposition entre cette sombre enchanteresse et une femme lumineuse, mais beaucoup moins capiteuse (Lakla vs. Yolara dans The Moon Pool, Lur vs. Evalie dans Dwellers in the Mirage). Du coup, Creep, Shadow résume assez bien toute l’œuvre de Merritt, puisque tout s’y retrouve, l’opposition des deux femmes (ici, la femme qui incarne le bien n’a pas de pouvoirs particuliers, mais elle triomphe comme triomphe Lakla dans The Moon Pool, par la puissance d’un amour sincère et chaste, par opposition à l’amour-passion, ambivalent et destructeur, de la traîtresse), le huis-clos dans un univers satanique comme dans Seven Footprints to Satan, la créature monstrueuse, sortie de la nuit des temps, qui absorbe toute vie (le Shining One, le Kraken), l’antique race (ici la mystérieuse race des anciens Armoricains !), comme dans le cycle polynésien du Moon Pool et dans le cycle andin de The Face in the Abyss, l’atavisme et la réincarnation comme dans Dwellers in the Mirage.

Le défaut principal de Creep, Shadow est son insistance sur la légende d’Ys, et on décèle donc dans cette œuvre tardive le défaut du Merritt des débuts, le pédantisme dans la citation mythologique et la conviction que tout emprunt mythologique continuera à fonctionner automatiquement dans son nouveau contexte. Il est vrai que, dans ce cas précis, cela marche à peu près. La légende d’Ys opère dans Creep, Shadow comme une prophétie, c’est-à-dire que les personnages (réincarnés ? possédés ?) sont condamnés à répéter ce qu’ils ont déjà fait dans leur vie antérieure. La belle démoniaque engloutira donc à nouveau Ys, qui est cette fois la demeure maléfique sur la falaise.

Et la noyade du monstre dévoreur d’âmes par les trombes d’eau venues de la mer ramène Merritt à sa première influence littéraire, celle de la romancière Francis Stevens, auteur de Claimed (paru en feuilleton dans Argosy en 1920), où se déchaînait la furie des océans.